義民の史跡

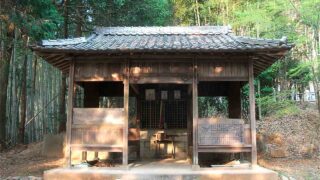

義民の史跡 義民清兵衛之碑(市原清兵衛の直訴事件)

寛政12年(1800)、丹波国多紀郡市原村(今の兵庫県丹波篠山市)の清兵衛は、篠山藩の出稼ぎ禁止令で杜氏らが困窮している...

義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡  義民の史跡

義民の史跡